ノミという虫ノミの仲間は世界から約2千種が知られ、たいていの毛皮動物には専用のノミがいる。ヒトにもちゃんとヒトノミという種類が寄生する。 ノミはきまった動物がいないときは一時しのぎに他の動物から吸血するので、イヌノミも、ネコノミも、ネズミノミも人を刺す。

ペストはケオプスネズミノミで媒介されるが、この事実がわかったのは1894年の北里柴三郎らによるペスト菌の発見に続いて、1905年にリストンが同じ菌をノミの消化管で発見して以来のことで、 まだ百年もたっていない。さらにこのノミも、ノミの収集と研究で有名な英国の富豪ロスチャイルドが1903年に新種として命名するまで無名の存在であった。 だから有史以来ペストで倒れた人びとは何が何だかわからないまま死んでいったことになる。 その生活シラミもよくノミと対比されるが、この両者の“氏と育ち”はずいぶん違っている。シラミは蛹の時代のない原始的な昆虫で、幼虫も成虫も動物の血液に依存して生活しているのに対し、 ノミはみかけによらず高等な昆虫で、昆虫の系統樹の最上段に位置付けている学者もいる。幼虫はゴミやホコリの中の有機物を食べて生活し、 成虫になってからはじめて動物に移って吸血するので、昔の人は「ノミはホコリから生まれる」と考えた。ノミは雌雄ともに吸血するが、“蚤の夫婦”のことわざどおりに、すべてメスの方が大きい。成虫の寿命は長く、ヒトノミでは吸血させると半年くらいは生きている。 メスは毎日10個くらいの卵を畳のすき間などに生み続ける。卵は間もなく白いウジになり、3回脱皮して蛹になる。卵から成虫になるまでの期間は、 個体差が大きいが、成育の早い夏期で平均1カ月くらいである。 ノミといえば思い浮かぶのが跳躍力で、体長の150倍くらいは軽く跳びあがる。それを支えているのが後脚の強力な筋肉とともに、 脚の付け根にあるレシリンというタンパク質である。その分子配列がゴムのように引きのばされた後、放されると蓄積エネルギーの97%が放出されるという。 人とノミノミの刺し方はシラミのように隠微ではなく、めったやたらに刺しまくるので、たった1匹でも夜も眠れぬハメになる。余談だが、ある舞台関係の友人に聞いた話では、 ノミを飼っていた小道具さんがいたそうである。態度の大きい役者のカツラの中に放りこむためである。手偏に蚤(ノミ)で「掻(か)く」という字を作った人の心情もわかろうというものである。シラミと違い、ノミは道を歩いていても飛びつくから、才女にたかっても不思議はない。清少納言もよほど頭にきたとみえ、『枕草子』で「蚤いとにくし、衣の下におどりあるきてもたぐるようにする」と怒っている。分類学の創始者のリンネもヒトノミにピュレックス・イリタンス(Pulex irritans)という学名を与えたが、その意味は「ゴミから生じたイライラさせる奴」である。 ちなみに、ノミの語源は、芒(のぎ)のように刺すことからの転化説や、血を“飲む”のノミ説などがあるが、真偽はさだかではない。 衣類の内側の秘密めいた場所で生活するノミは、シラミとともに、洋の東西で主として艶笑文学の格好の題材となっている。有名なのは百年ほど前にフランスで出版されたアンドレ・マルションの『ノミの思い出』で、各国で訳されているが、小西正泰氏(1992)によれば日本では発禁間違いなしで、まだ完訳本はでていないという。 江戸川柳でもノミはスターである。 蚤一つあったら娘を裸にし そら寝入りへんなところをのみがくい 帯紐を貞女に解かす蚤ひとつ 害虫・益虫といえども、ヒトの都合による一方的な区分である。札付きの害虫とされるノミも、一方では多くの人の生活をささえている。ノミの駆除剤やペットの“ノミ取り首輪”を売る企業はもとより、江戸時代には大阪でネコのノミを取る商売まであったという(小西;前掲)。「ネコのノミ取りましょう」とふれ歩き、頼まれるとまずネコを洗い、オオカミの毛皮に包んで抱く。やがてノミは濡れたところを嫌い毛皮に移る。それを大道に払いおとす。ネコ1匹で3文だったそうな。 |

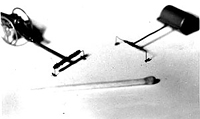

ノミのサーカス

|

サーカスのナゾぼくは粗末な思考をこらし、ハタと気づいた。多くの吸血性昆虫は動物の体から発する二酸化炭素に反応する。ノミは団長のかけ声を聞きわけるのではなく、そのとき発する吐息の二酸化炭素に反応しているだけなのではないか、と。そこで、当時飼っていた「イヌ」と名づけた愛犬からノミを採集して自分で実験してみた。針金のかわりにコヨリの先に糊でノミを取りつけて紙のボールを持たせ、アルコール混りの息を吹きつけてやった。体が固定されたノミめは、跳ねようとしてボールを飛ばした。おもちゃのミニカーも頭髪の綱で引っ張った。紙のスカートをかぶせるのは糊が脚にもついて難事だったが、これも息ひとつでヘタな踊りをみせてくれた。実験はまずまずの成功であった。だれも感心してくれなかったが、3百年来のノミのサーカスのナゾを解明したのは、ぼくであるとひそかに自負している。 吸血性昆虫の二酸化炭素反応という近代的研究成果を、世界のノミのサーカス師たちは経験的に知っていて、ノミの行動を針金で制約することと組みあわせてサーカスを成立させたに違いない。動物学者の長年の未解決の問題が、猟師仲間では常識だったということもある。いつの世にも民間伝承や手法には、科学が目をむけるべき真実が隠されていることの好例ともいえよう。 トミー氏は存命ならば90才になる。氏も嘆いていたように、おそらく彼をもってこの伝統も終焉をむかえたことであろう。もしその復活を担う者があらわれるとしたら、それはぼくしかない。さて、どうしたものか……。 [研究ジャーナル,18巻・8号(1995)] |

もくじ 次 へ