ポマトをご存じだろう。ドイツのメルヒャースが創ったトマト・ジャガイモの細胞融合植物で、ひところ世間の話題をさらった。だが、この植物が一人の日本人の研究があってはじめて誕生したものであることまで、

ご存じだろうか。世界ではじめて植物のプロトプラストを大量につくる(単離)ことに成功した農林省植物ウイルス研究所(現農業生物資源研究所)建部到(たけべ いたる)の研究がそれである。

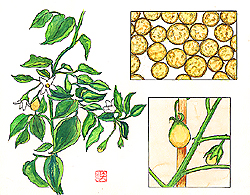

プロトプラスト(右上)ができて、はじめてポマト

(左・右下は実)が誕生した

【絵:後藤 泱子】

(※絵をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。)

|

プロトプラストとは、植物の細胞壁を取り除いた裸の単細胞のこと。細胞を囲む硬い四角な細胞壁がないので、細胞は球形で一つ一つがバラバラである。

プロトプラストができてはじめて、植物の細胞融合が可能になった。

もっとも、建部は最初から細胞融合をねらったわけではない。ウイルスの感染増殖機構を知るため、細胞レベルで研究できる実験材料を開発しようと考えたのである。

ブロトプラストが大量に単離できれば、これにウイルスを感染させて容易に観察ができるからだ。

実はそれまでにも、単離の試みがなかったわけではない。だが、大量に安定して単離できる技術は確立されていなかった。植物の細胞壁はセルロースからなり、

細胞と細胞はペクチン質で結合されている。建部はこれを酵素で溶かそうと考えた。味噌醤油(みそしょうゆ)で培われたわが国伝統の発酵技術を活用したのである。

さっそく国内で入手できる限りの市販酵素が集められ、タバコの葉肉細砲を材料に研究が進められていった。この種の研究は片っ端からやってみるしかない。

酵素の種類・濃度、処理温度・時間、酵素液の浸透条件などがつぎつぎに詳しく調べられていった。

細胞壁が溶けても、細胞が死んでしまってはなんにもならない。材料植物の養成にはとくに神経を使った。植物の生理状態、品種・葉位なども大きく関係する。

最大のポイントは酵素液が浸透しやすいよう、いかに手早く葉の裏面表皮を剥(は)がすかにあったという。いかにも日本的な、芸の細かい技術だった。

試行錯誤の末、昭和42年に、建部らは活性の高いプロトプラストの大量単離に成功する。4年後、彼の指導を受けた長田敏行(ながたとしゆき)とともに、

プロトプラストからの植物体再生にも成功した。世界中の注目がプロトプラストに集まり、翌年にはアメリカで融合プロトプラストからの雑種植物が誕生している。

最近は単離技術も進歩し、プロトプラストはバイオ研究に欠かせない存在になった。再生個体の変異を利用した品種改良や遺伝子組み換えの際の宿主細胞など。

もちろん、体細胞雑種も多く育成されつつある。オレンジ・カラタチの融合植物オレタチもその一つで、中間母本として有望視されている。

建部は研究一途の人で、ほかのことには無頓着(むとんちゃく)だったらしい。ブレーキの効かない自動車でも平気で乗り回していたというのだから。根っからの科学者だったのだろう。

昭和50年、植物病理学の最高栄誉といわれるヤコブ・エリクソン賞が贈られた。金メダルを手にした時の建部はさすがにうれしそうだったという。

昭和63年、59歳の若さで急逝したのが、悔やまれてならない。

|